Permafrost

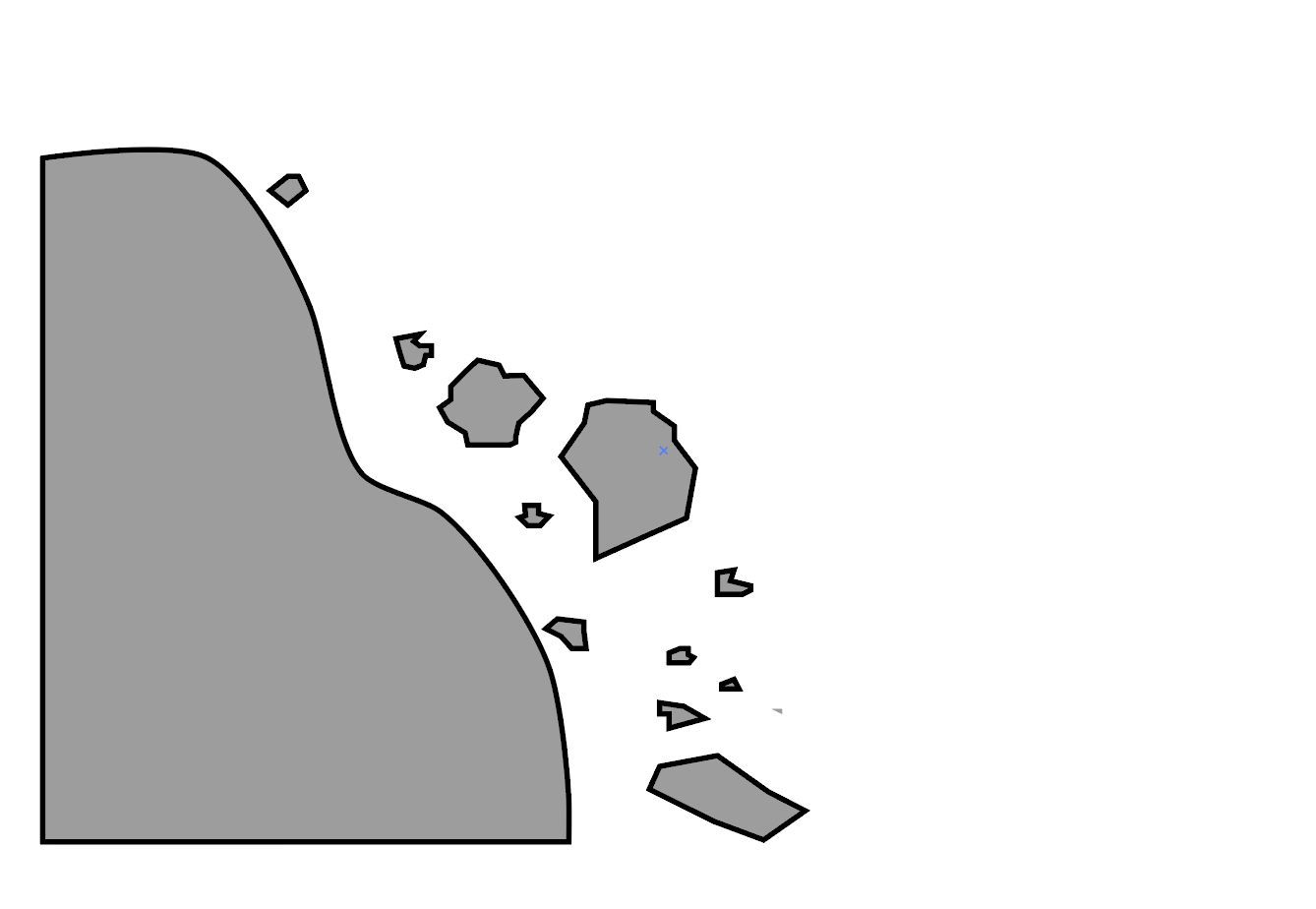

Ständig gefrorener Untergrund, sogenannter Permafrost, ist in den Schweizer Alpen hauptsächlich oberhalb der Baumgrenze anzutreffen in unterschiedlichem Gelände wie Fels, Schutthalden, Moränen etc. Da Permafrost über die Temperatur definiert ist, reagiert er empfindlich auf Änderungen der klimatischen Bedingungen, insbesondere der Lufttemperatur und Schneebedeckung. Permafrost ist an der Oberfläche meist nicht direkt sicht- und messbar ist. Es gibt jedoch Landformen, die auf das Vorhandensein von Permafrost hindeuten, beispielsweise Blockgletscher.

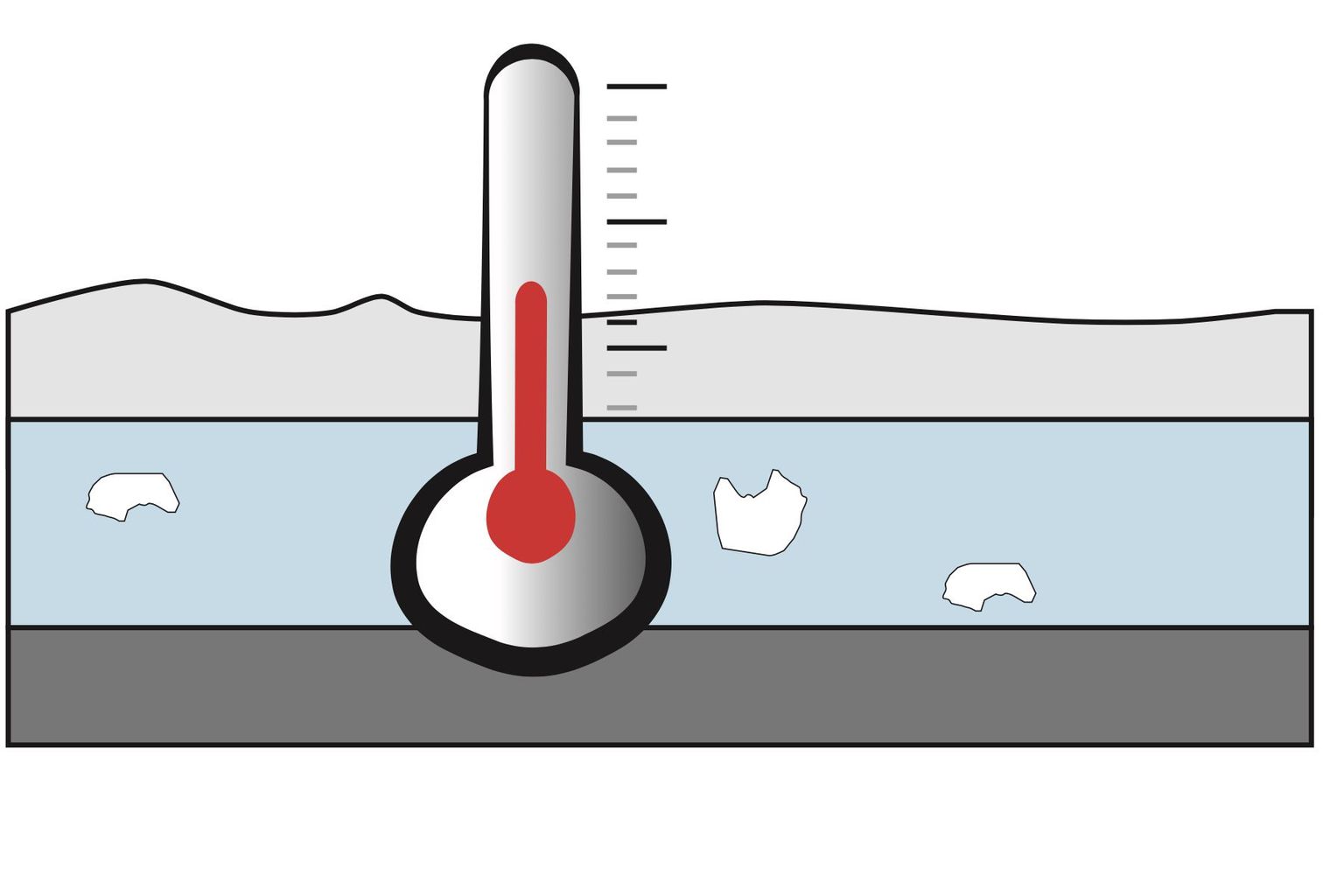

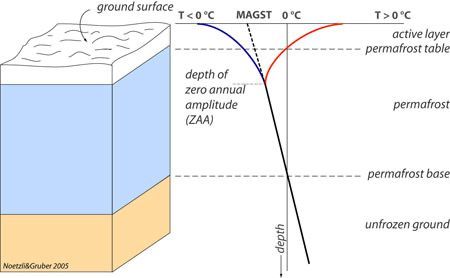

Als Permafrost bezeichnet man Untergrund, dessen Temperatur in der Tiefe während mindestens zwei Jahren in Folge nicht über 0°C steigt. Permafrost liegt unter einer bis zu mehreren Metern mächtigen Schicht, die im Sommer auftaut und im Winter wieder gefriert – der sogenannten Auftauschicht. Die Temperaturschwankungen sind an der Oberfläche am grössten und werden mit zunehmender Tiefe immer kleiner und verzögerter.

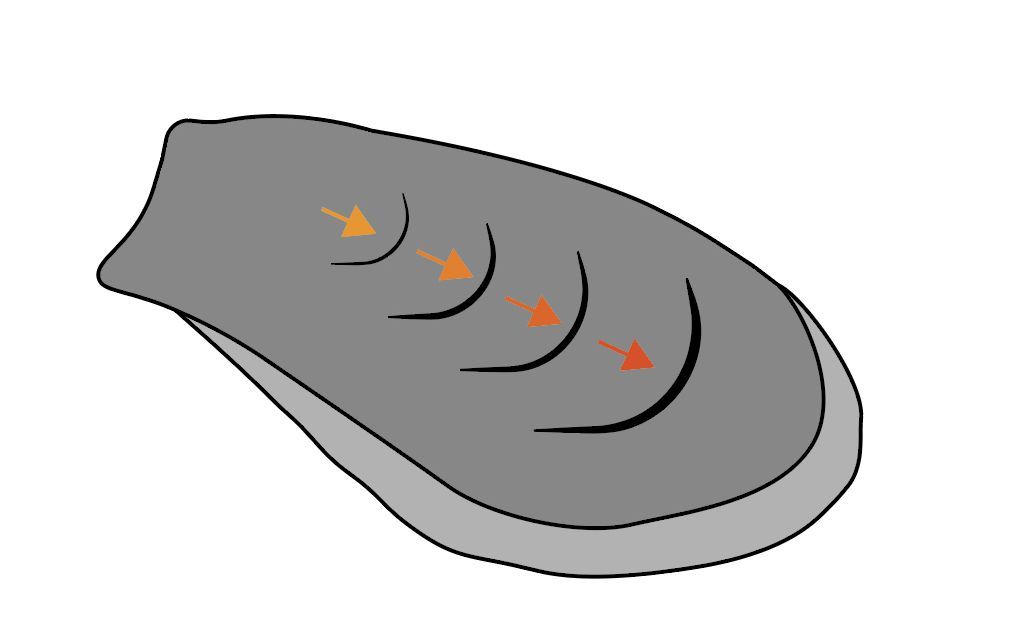

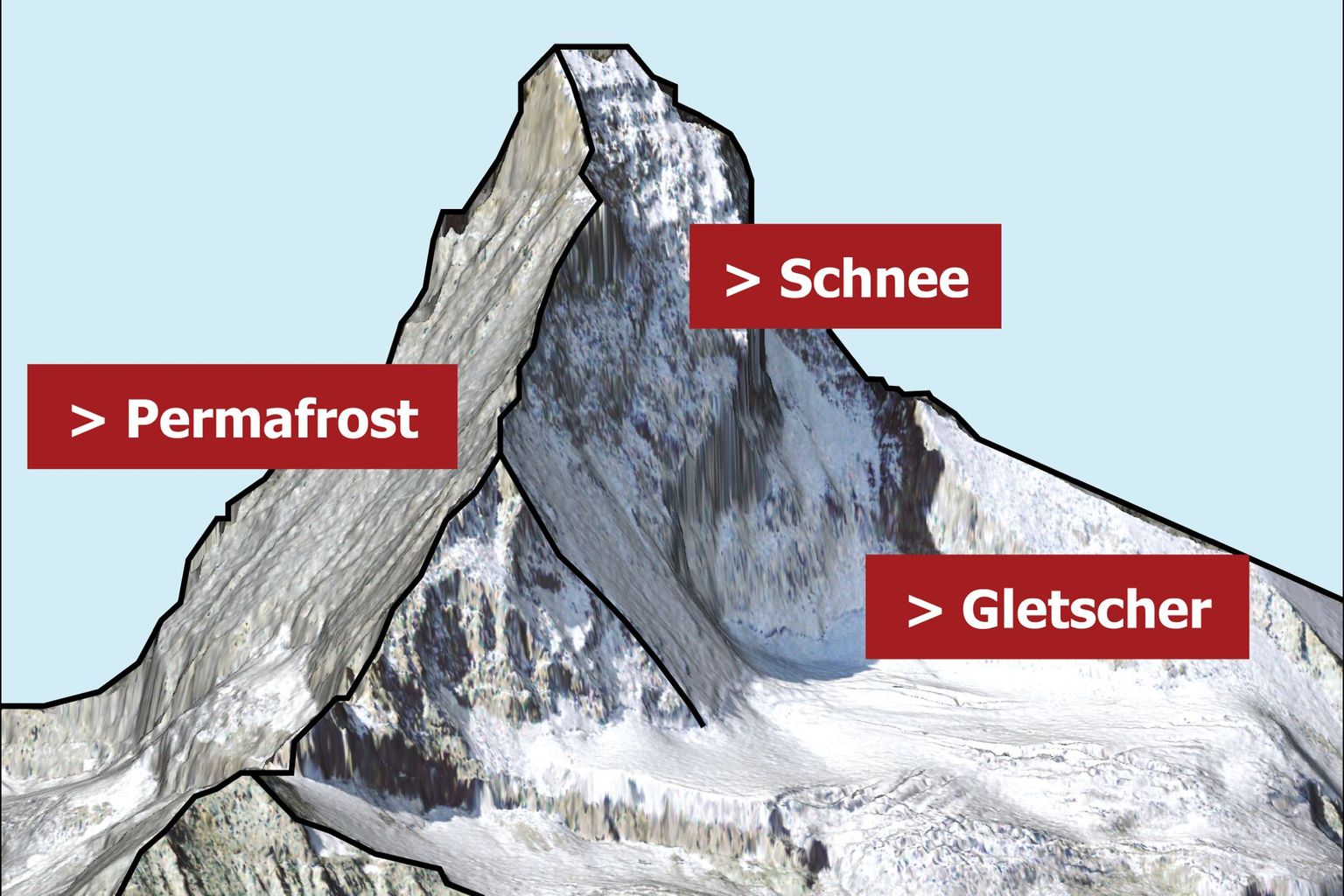

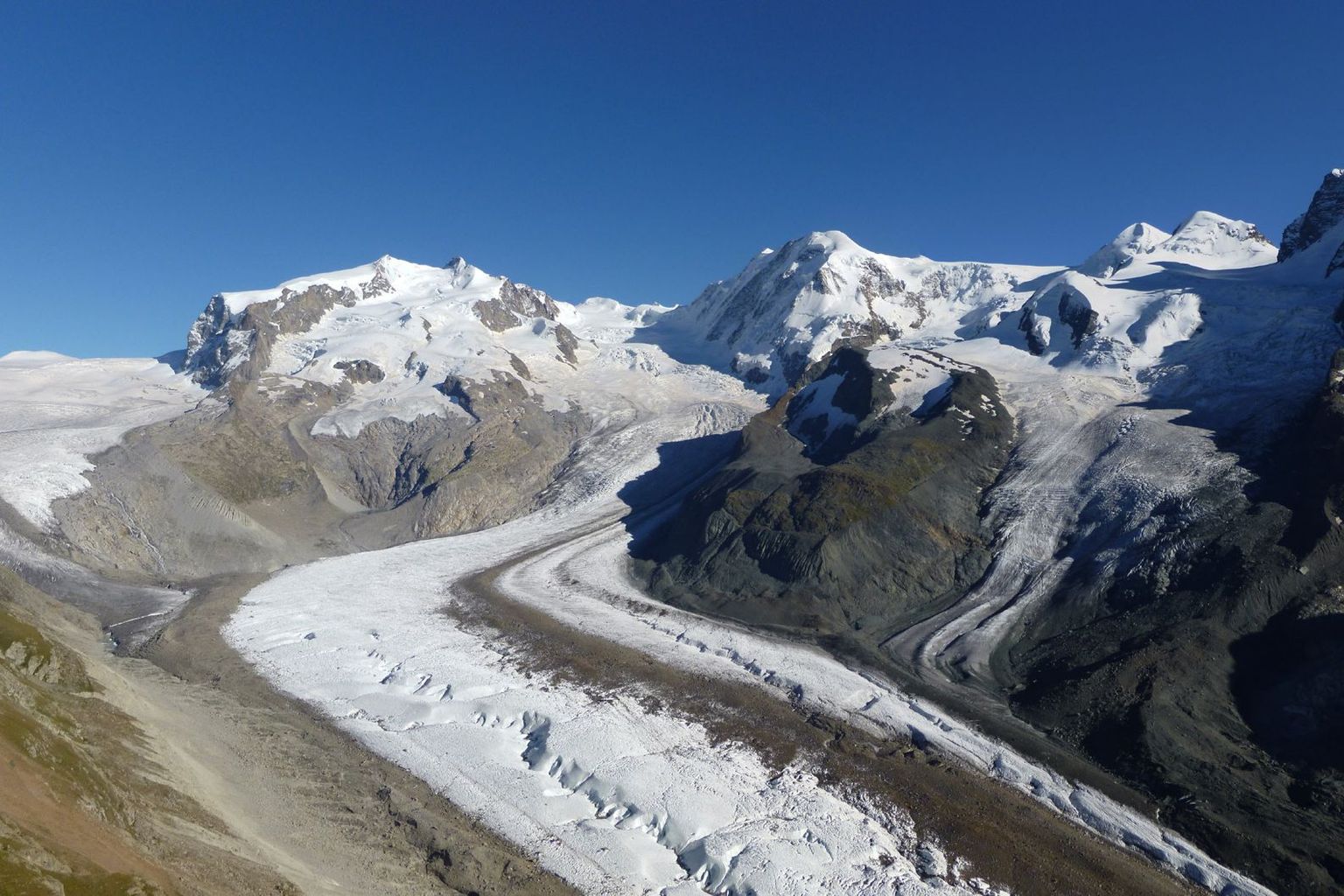

Permafrost existiert verborgen in Felswänden, Berggipfeln oder in Lockergestein verschiedenster Ausprägung (Schutthalden, Moränen, etc). Eine typische Landform des Gebirgspermafrosts sind Blockgletscher: Diese aus groben Blöcken und Eis bestehenden Schuttmassen kriechen unter dem Einfluss der Schwerkraft mit einer Geschwindigkeit von Dezimetern bis Meter pro Jahr talwärts und zeigen das Vorkommen von Permafrost auf.

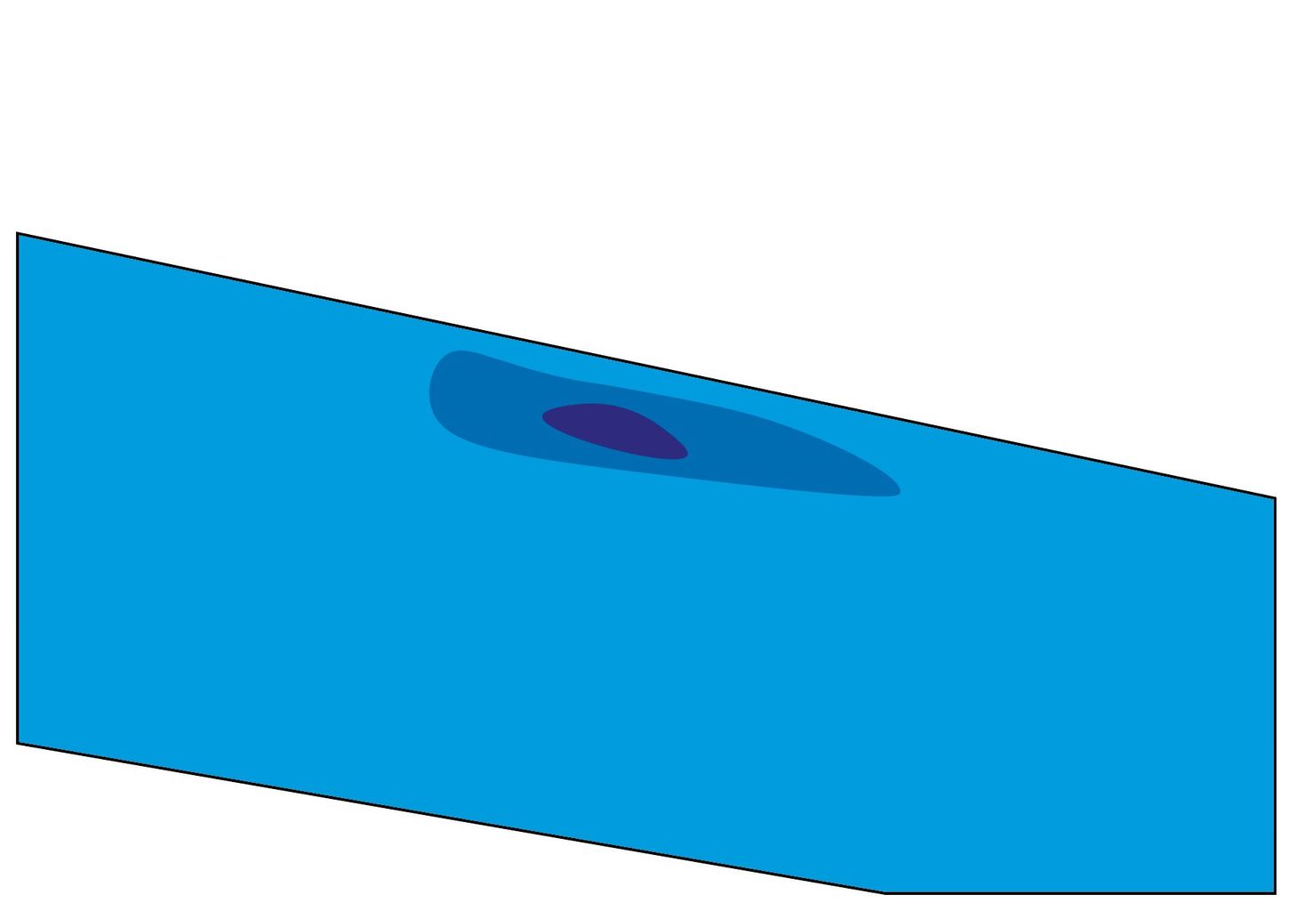

In polaren Regionen kann Permafrost eine Mächtigkeit von Kilometern erreichen und sich kontinuierlich über sehr grosse Gebiete erstrecken. Im Alpenraum kommt Permafrost nicht flächendeckend vor und erreicht typischerweise eine Mächtigkeit von einigen Dekametern bis zu wenigen hundert Metern unter den kältesten Gipfeln. Gemäss Modellrechnungen sind etwa 5 % der Schweizer Landesfläche Permafrost. Dies entspricht heute etwa der doppelten von Gletschern bedeckten Fläche.

Messgrössen

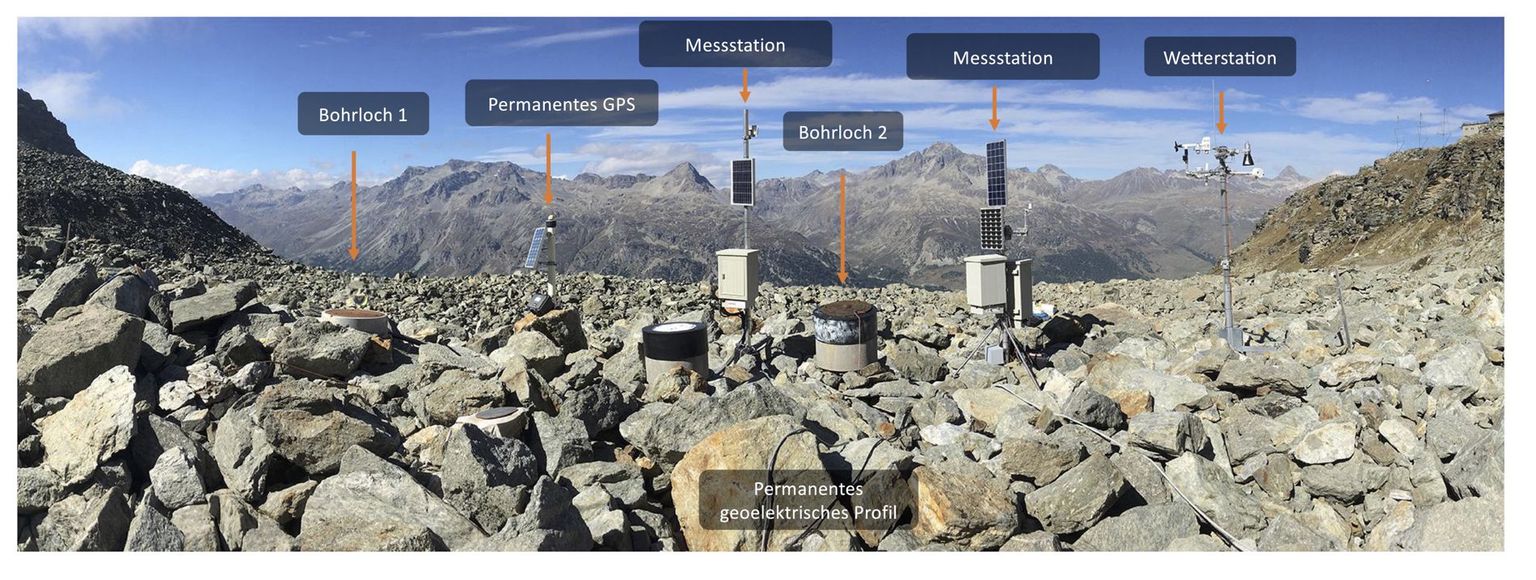

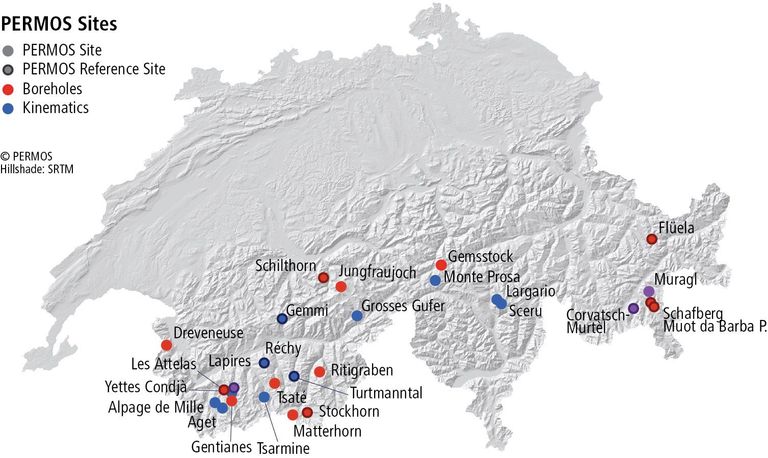

Derzeit werden an gut 30 Standorten Messungen zur langfristigen Beobachtung des Zustands und der Veränderungen im Permafrost in den Schweizer Alpen durchgeführt. Folgende Messgrössen werden dabei erhoben: Temperatur des Permafrosts (inkl. Tiefe der Auftauschicht), Änderung des Bodeneisgehalts und Blockgletschergeschwindigkeiten.

Permafrost Messnetz

Das Schweizer Permafrost-Messnetz (PERMOS) koordiniert die langfristigen Permafrost-Messungen in der Schweiz. PERMOS wurde in den 1990er Jahren von mehreren Forschungsinstituten aufgebaut und ist seit 2000 als operationelles Messnetz in Betrieb. Es wird vom Bundesamt für Umwelt BAFU, der MeteoSchweiz im Rahmen von GCOS Schweiz und der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT finanziell unterstützt. PERMOS hat die Aufgabe, den Zustand und die Veränderungen des Gebirgspermafrosts in der Schweiz zu dokumentieren. Die folgenden Partner führen die Messungen durch: Universitäten Lausanne, Fribourg und Zürich, ETH Zürich, Fachhochschule Südschweiz SUPSI, und WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.

Permafrostverbreitung in der Schweiz

Die Hinweiskarte der potenziellen Permafrostverbreitung in der Schweiz stellt die Gebiete dar, in denen der Boden möglicherweise ganzjährig gefroren ist.