Veranstaltungen, Meldungen, Publikationen

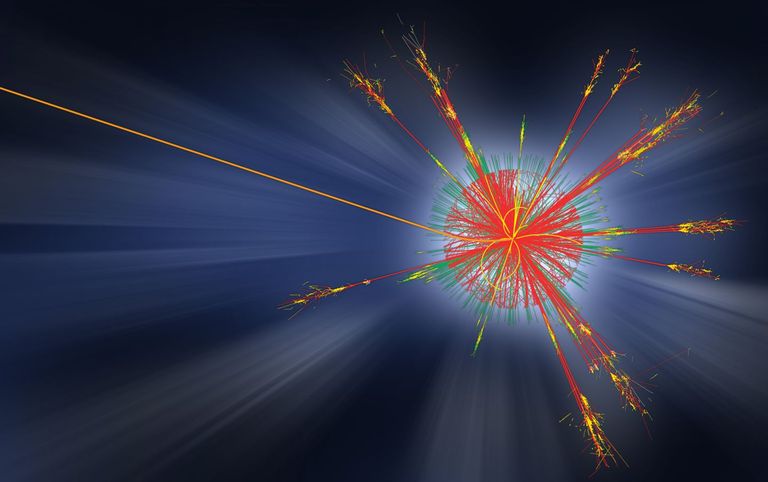

How Switzerland is preparing for the future of particle physics

The European Strategy for Particle Physics is intended to shape the future of particle physics. Under this strategy, the favoured option for the next major project at CERN is the Future Circular Collider. Switzerland seeks to consolidate its expertise in particle physics through targeted support instruments for technology, research and early-career researchers.

Bild: CERN

International Day of Light 2026: Registrieren Sie ihre Veranstaltung jetzt

Für den International Day of Light (IDL) 2026 können ab sofort Veranstaltungen im globalen Kalender registriert werden – unabhängig vom konkreten Durchführungsdatum im Jahr 2026.

Bild: UNESCO

Hybrid Quantum Systems Workshop

The aim of the workshop is to bring together experts and young researchers working on hybrid quantum systems that incorporate a variety of platforms for applications in quantum technologies.

Bild: LittleJoe auf wikimedia.org

Maturaarbeiten vom Gymnasium Thun

Erneut gibt die NGT Maturand:innen die Gelegenheit, ihre ausgewählten Maturaarbeiten einem breiten Publikum vorzustellen.

Bild: Mario Walthert, Preisträger:innen NGT 2026, Gymnasium Thun

Symmetrie

Vortrag von Dr. Hans Walser, Mathematiker

Bild: Hans Walser

Under the Alps: Assessing the Potential of Bedretto for Particle and Astroparticle Physics

ETH visits to the Bedretto Underground Laboratory

Bild: Google map