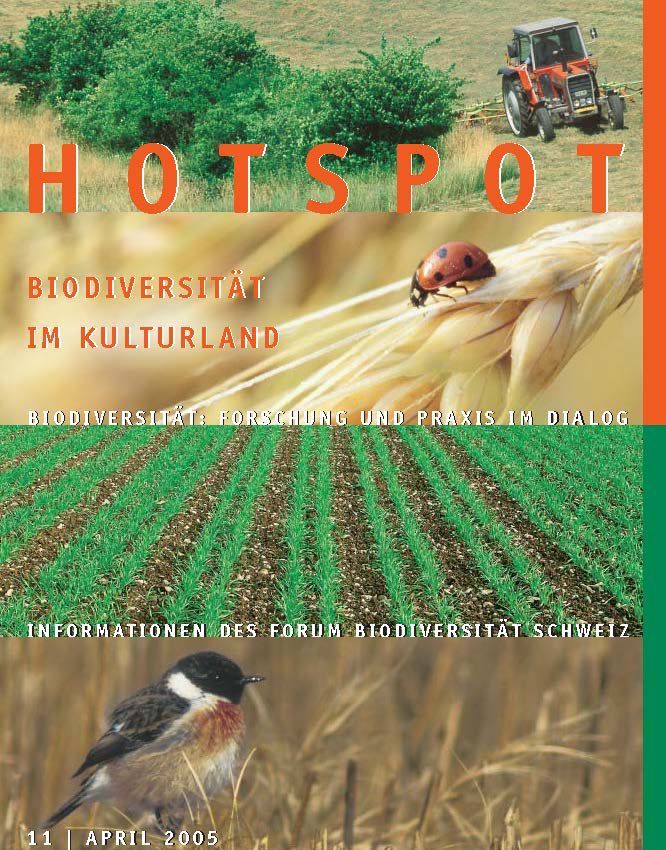

Agrarland

Die Landwirtschaft hat bis Ende des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von meist neuen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen geschaffen, was zu einer deutlichen Zunahme an Biodiversität geführt hat. Dieser Prozess hat sich seither umgekehrt. Die Intensivierung der Produktion (Meliorationen, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger, Mechanisierung u.a.) führte bis 1990 dazu, dass die Biodiversität auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Schweiz stark reduziert wurde. Besonders tiefgreifend war der Wandel im Mittelland und in den Tallagen, aber auch die Gunstlagen im Alpenraum und im Jura blieben von einer Nutzungsintensivierung nicht verschont.

Bei allen Organismengruppen, zu welchen Daten verfügbar sind, verschwanden viele Arten des Landwirtschaftsgebietes auf lokaler und regionaler Ebene. Zum Teil wurden gesamte Lebensräume in Mitleidenschaft gezogen: Die Fläche der Trockenwiesen- und weiden, Hotspots der Biodiversität in der Schweiz, nahm seit 1900 um 95% ab, die Fläche von Mooren um mehr als 80%.

Auch die Vielfalt der Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen nahm in der Schweiz zwischen 1900 und 1980 stark ab. Viele der um 1900 bekannten Schweizer Landsorten und -rassen starben aus, indem sie auf die Zucht von produktiveren Sorten und Rassen reduziert wurden. Anstrengungen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt bei den Kulturpflanzen und den Nutztieren seit den 1980er-Jahren zeigen nun aber Erfolge.

Eines der Ziele der Agrarpolitik seit den 1990er-Jahren ist die Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Mit dem ökologischen Leistungsnachweis und den dazu notwendigen Biodiversitätsförderflächen sollen wertvolle Lebensräume im Kulturland bewahrt und neu geschaffen werden. Allerdings ist die Qualität vieler Biodiversitätsförderflächen noch ungenügend. Lokal konnten mit konkreten Aufwertungsmassnahmen Erfolge erzielt werden. Studien zeigen aber auch, dass eine grosse Zahl gefährdeter Arten weiterhin Bestandseinbussen erleidet.

Zustand der Bienen und andere Bestäuber

Bienen sorgen durch ihre Bestäuberleistung für eine nachhaltige und produktive Landwirtschaft wie auch eine vielfältige Natur. Honigbienen kämpfen seit einigen Jahren mit vielschichtigen Problemen und Wildbienen sind in ihrer Artenvielfalt bedroht. Gibt es ein Bienensterben in der Schweiz? Im Jahr 2014 haben die Plattform Biologie und das Forum Biodiversität der SCNAT das Thema aufgegriffen. Ein Faktenblatt und ein Symposiumsbericht fassen den Stand der Kenntnisse zusammen.

Aktuell

Informationsdienst Biodiversität Schweiz IBS Nr. 171

Biodiversitätsindikatoren für ergebnisorientierte Agrarumweltprogramme: ein Überblick

Bild: Forum BiodiversitätRelevanz der IPBES-Handlungsoptionen für Sektoren in der Schweiz

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) macht in seinen Berichten deutlich, dass der Rückgang der Biodiversität dramatisch ist und sich beschleunigt. Auch die Fähigkeit der Ökosysteme, Leistungen für den Menschen zu erbringen, nimmt global ab. IPBES zeigt vielfältige Handlungsoptionen für Entscheidungstragende auf, wie dem Biodiversitätsverlust entgegengewirkt und die Leistungen der Natur für die Menschen bewahrt werden können. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt prüfte das Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) in Zusammenarbeit mit Interface Politikstudien deshalb die Relevanz der IPBES-Handlungsoptionen für die Schweiz und formulierte konkrete sektorspezifische sowie sektorübergreifende Handlungsempfehlungen.

Bild: Forum Biodiversität SchweizInformationsdienst Biodiversität Schweiz IBS Nr. 154

Wissenschaft und Praxis nehmen die Bedeutung der Biodiversität für die Landwirtschaft unterschiedlich wahr

Bild: Forum Biodiversität Schweiz

Heutiger Einsatz von Pestiziden belastet die Umwelt in der Schweiz

Pestizide sind in der Schweiz allgegenwärtig, belasten die Umwelt und gefährden die Biodiversität. Gesetzlich verankerte Anforderungen an die Gewässerqualität werden oft und teilweise beinahe anhaltend überschritten, wie ein neues Faktenblatt des Forums Biodiversität der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz zeigt. Die Forschenden haben spezifisch die Auswirkungen des Pestizideinsatzes auf Umwelt, Biodiversität und Ökosystemleistungen in der Schweiz analysiert und mögliche Handlungsansätze für Politik und Gesellschaft formuliert.

Bild: Monika RohnerPestizide: Auswirkungen auf Umwelt, Biodiversität und Ökosystemleistungen

Pestizide werden primär in der Landwirtschaft, aber auch im Siedlungsraum und in weiteren Bereichen eingesetzt. Als Pflanzenschutzmittel vermindern sie Ertrags- oder Qualitätseinbussen durch Schadorganismen. Der heutige Pestizideinsatz belastet aber die Umwelt und insbesondere die Biodiversität beträchtlich.

Bild: Forum Biodiversität